Ausgangslage

Die österreichische Grenze war in Erwartung eines italienischen Kriegseintrittes gut befestigt worden, allerdings nur mit schwachen Landsturmeinheiten besetzt. Für manche Frontabschnitte waren zu Beginn überhaupt keine k.u.k. Truppen verfügbar. Hier marschierten Freiwillige nachts von Gipfel zu Gipfel und täuschten durch viele Fackeln eine stärkere Besetzung vor.

Der italienische Oberbefehlshaber General Cadorna scheute jedes Risiko wie auch eine rasche Offensive. Die Österreicher brachten ihrerseits schliesslich Verstärkung von der serbischen und russischen Front an die italienische Grenze und schafften es so, bereits nach zwei Wochen eine geschlossene Verteidigung zu organisieren.

Österreich hatte bereits vor dem Krieg umfangreiche Festungswerke an der Grenze zu Italien bauen lassen. Nachdem sich der Kriegseintritt Italiens verzögerte, wurden die Festungswerke von der Landwehr besetzt.

Die deutschen Verbündeten griffen der Donaumonarchie unter die Arme. Das neu aufgestellte Alpenkorps wurde noch im Mai 1915 nach Südtirol verlegt und blieb dort bis in den Herbst. Deutschland war ab August 1916 formell mit Italien im Kriegszustand. Das gebirgige Gelände stand einem schnellen italienischen Vormarsch entgegen und begünstigte die Verteidiger.

Italien verfügte bei Kriegsbeginn über ein Heer von 900'000 Mann, das sich in vier Armeen sowie die Karnische Gruppe gliederte. Der festgelegte Operationsplan sah vor, mit der 2. und 3. Armee über den Fluss Isonzo in Richtung Laibach vorzustossen, um ein strategisches Zusammenwirken mit dem russischen und serbischen Heer zu ermöglichen. Die Karnische Gruppe sollte in Richtung Villach in Kärnten vorstossen, die 4. Armee sollte Toblach angreifen. Die gegen Südtirol eingesetzte 1. Armee sollte sich defensiv verhalten. Bereits in den ersten Wochen zeigte sich, dass die geplanten Operationsziele völlig unrealistisch waren.

Der Kriegsschauplatz

Die Front befand sich zum grössten Teil in gebirgigem Gelände und stellte somit besondere Anforderungen an die Kriegsführung. So musste buchstäblich jede Wasserflasche und jedes Stück Feuerholz von Maultieren oder Trägern in die Stellungen transportiert werden. Da ab dem Winter 1916/17 die Pferde und Maultiere mangels Futter kaum noch leistungsfähig waren, wurden sie mehr und mehr durch elektrisch betriebene Seilbahnen oder Zugverbindungen ersetzt.

Die kürzeste Verbindung nach Kärnten sowie ins nördliche Slowenien wurde durch noch in der napoleonischen Zeit errichtete Forts versperrt. Der österreichisch-ungarischen Armeeführung war jedoch bewusst, dass diese Sperranlagen einem Beschuss mit modernen Brisanzgranaten nicht standhalten würden. Die Geschütze und Besatzungen dieser Forts waren deshalb noch vor dem Kriegsausbruch bis auf eine minimale Restmannschaft abgezogen worden. Die italienischen Truppen wurden vor diesen Forts gestoppt. Die italienische Artillerie schoss die Forts nieder, was der österreichischen Armee die Zeit verschaffte, die sie zum Aufbau ihrer Verteidigungslinien benötigte.

Am Isonzo und in Richtung Triest war das Gelände eher hügelig und verkarstet und somit offen für Grossangriffe. Demzufolge konzentrierten sich die italienischen Angriffe immer wieder auf diesen Abschnitt. Vor allem die einzigen zwei österreichischen Brückenköpfe westlich des Isonzo bei Tolmein und bei Görz wurden mehrfach angegriffen. Hier zeigte sich jedoch das militärische Ungeschick Cadornas. Obwohl die Italiener mit den Alpini über eine speziell für den Gebirgskrieg trainierte Eliteeinheit mit hohem Korpsgeist verfügten, dazu eine mehrfache Überlegenheit mit konventionellen Kräften, während auf der Gegenseite bestenfalls zweitklassige Einheiten aus alten und sehr jungen Männern mit kaum vorhandener Ausrüstung bereit standen, zögerte Cadorna. Dies verschaffte den Österreichern Zeit reguläre Einheiten heranzuführen und eine moderne, tiefgestaffelte Verteidigungslinie aufzubauen.

General Cadorna bevorzugte zu Beginn eine konservative, veraltete Angriffstaktik. So gingen seine Soldaten dicht gedrängt und gestaffelt vor, was alle anderen kriegsführenden Länder wegen der dabei eintretenden ausserordentlich hohen Verluste durch Maschinengewehrfeuer der Verteidiger seit langem vermieden. Ausserdem war Cadorna zu zögerlich und verschenkte so mehrfach bereits erkämpfte Anfangserfolge. Hinzu kam ein äusserst brutaler Führungsstil, bei denen Niederlagen nur der mangelnden Moral der Soldaten geschuldet waren und nicht etwa der Planung oder dem Gelände. Zusätzlich war Cadorna sehr negativ gegenüber einem regelmässigen Auswechseln der Fronteinheiten eingestellt. Cadornas Führungsstil und seine Neigung zu sinnlosen und verlustreichen Angriffen führten zu mehreren Meutereien, die blutig niedergeschlagen wurden.

Die Österreicher ihrerseits hatten mit Generaloberst Svetozar Boroevic von Bojna einen ihrer fähigsten Kommandeure an die italienische Front entsandt. Vor allem die Defensive war eine seiner Spezialitäten. Er schaffte es immer wieder, trotz deutlicher Unterlegenheit gegen einen bis zu dreimal stärkeren Gegner einen italienischen Durchbruch zu verhindern.

Beide Seiten hatten aufgrund der ungeheuren Strapazen und Entbehrungen mit Disziplinproblemen bis hin zur Desertion zu kämpfen. Die schlechte Versorgungslage der k.u.k. Einheiten tat ein Übriges, um die Kampfmoral zu senken.

Bei den italienischen Einheiten war oft der Unterschied zwischen Nord- und Süditalienern Grund für das Überlaufen zum Feind. Süditaliener betrachteten den Krieg häufig als einen sie nichts angehenden Krieg Roms und des Nordens.

Besondere Gefahren drohten den Soldaten beider Seiten durch Naturgewalten. An manchen Frontabschnitten kamen mehr Soldaten durch Lawinen, Felsstürze und Unfälle ums Leben als durch feindlichen Beschuss. Es wurde auch wieder Minenkrieg in teilweise schwierigem Gelände geführt. Feindliche Stellungen bis hin zu ganzen Berggipfeln wurden untergraben, unterminiert und gesprengt. Auch wurden durch Beschuss absichtlich Schnee- oder Steinlawinen oberhalb von feindlichen Stellungen ausgelöst.

Frontverlauf

Bis Oktober 1917 lief die Front in nördlicher Richtung durch die Dolomiten und dann in östlicher Richtung durch die Karnischen Alpen. In den Julischen Alpen verlief sie im Wesentlichen entlang der heutigen italienisch-slowenischen Grenze und am Isonzo entlang nach Süden. Die Frontlinie endete bei Duino an der Adria. Insgesamt handelte es sich um eine etwa 600 km lange Front (Luftlinie), die zwischen der Schweiz und der Adria in Form eines liegenden 'S' verlief. Der Grossteil der Front lag im Hochgebirge, weswegen die genannten 600 km aus topografischen Gründen in Wirklichkeit um mehrere hundert Kilometer verlängert werden müssen.

Nach der 12. Isonzoschlacht verlief die Front ab Oktober 1917 bis Oktober 1918 von der Hochfläche der Sieben Gemeinden über den Monte Grappa und im Tiefland am Piave entlang bis zur Adria.

Während in den Dolomiten auf österreichisch-ungarischer Seite Halteschlachten (mit Ausnahme der Südtiroloffensive 1916 und dem Unternehmen Lawine genannten Offensiven) geschlagen wurden, fanden die wesentlichen Ereignisse in den Karnischen und Julischen Alpen statt. Hierbei ragten besonders die Isonzo- und Piaveschlachten heraus.

Erst nach dem erfolgreichen Feldzug gegen Serbien und Montenegro im Herbst 1915 ergab sich für Österreich eine Möglichkeit, gegen Italien offensiv zu werden. Geplant war eine Offensive von zwei österreichischen Armeen, ausgehend von der Hochfläche von Lavarone in Richtung Venedig. Durch ungünstige Witterungsverhältnisse konnte der Angriff jedoch erst am 15. Mai 1916 beginnen, wodurch der Überraschungseffekt verloren ging. Trotz des schwierigen Geländes erzielte die Offensive Anfangserfolge, lief sich jedoch bald fest. Die Anfang Juni 1916 einsetzende russische Brussilow-Offensive zwang die Österreicher endgültig zum Einstellen des Angriffes.

Die österreichische Frühjahrsoffensive, die im Jahr 1916 auf dem Gebiet der Sieben Gemeinden stattfand, blieb erfolglos.

Lediglich an der Kärntner und Isonzo-Front gelang es, den Stellungskrieg in den Bewegungskrieg zu überführen. Der Gasangriff der k.u.k. Armee bei Flitsch/Plezzo/Bovec zu Beginn der 12. Isonzo-Schlacht am 24.10.1917 führte auch zum Zusammenbruch der italienischen Front im Hochgebirge. Dieser führte die k.u.k. Armee mit ihren verbündeten deutschen Truppen zuerst an den Tagliamento und weiter bis an die Piave.

Die Gebirgsfront bestand zwischen dem Stilfser Joch und dem Piave bis 1918 weiter.

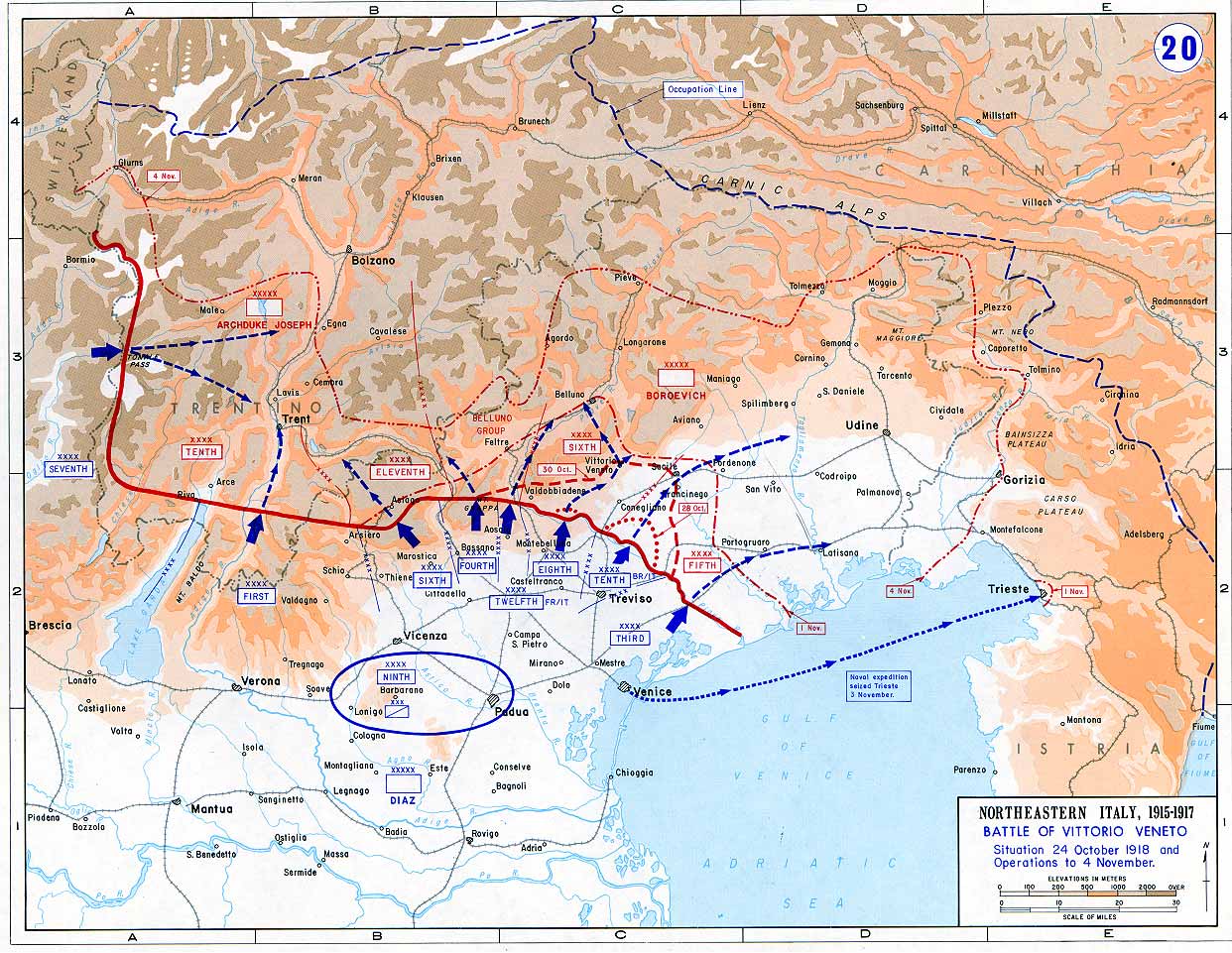

Der südliche Abschnitt der österreichischen Gebirgsfront brach Ende Oktober 1918 nach der Schlacht von Vittorio Veneto zusammen.

Die italienische Front 1915–1917: elf Schlachten in der Isonzo- und Asiago-Offensive (blau: italienische Eroberungen).

Quelle: Wikipedia

Die Schlacht von Caporetto (12. Isonzoschlacht) und italienischer Rückzug zur Piave.

Quelle: Wikipedia, von History Department of the US Military Academy West Point - http://www.dean.usma.edu/history/web03/atlases/great%20war/great%20war%20index.htm, Gemeinfrei, Link

Die italienische Front 1918 und die Schlacht von Vittorio Veneto.

Quelle: Wikipedia